アッパー

アッパーストレスって、結局どすれば無くせるの?

現代社会では、多くの人が知らないうちにストレスに振り回されています。

不安が強くなったり、孤独を感じたり、SNSで気分が落ち込んだり。

それは性格の問題ではなく、脳の仕組みによるものかもしれません。

本記事では、

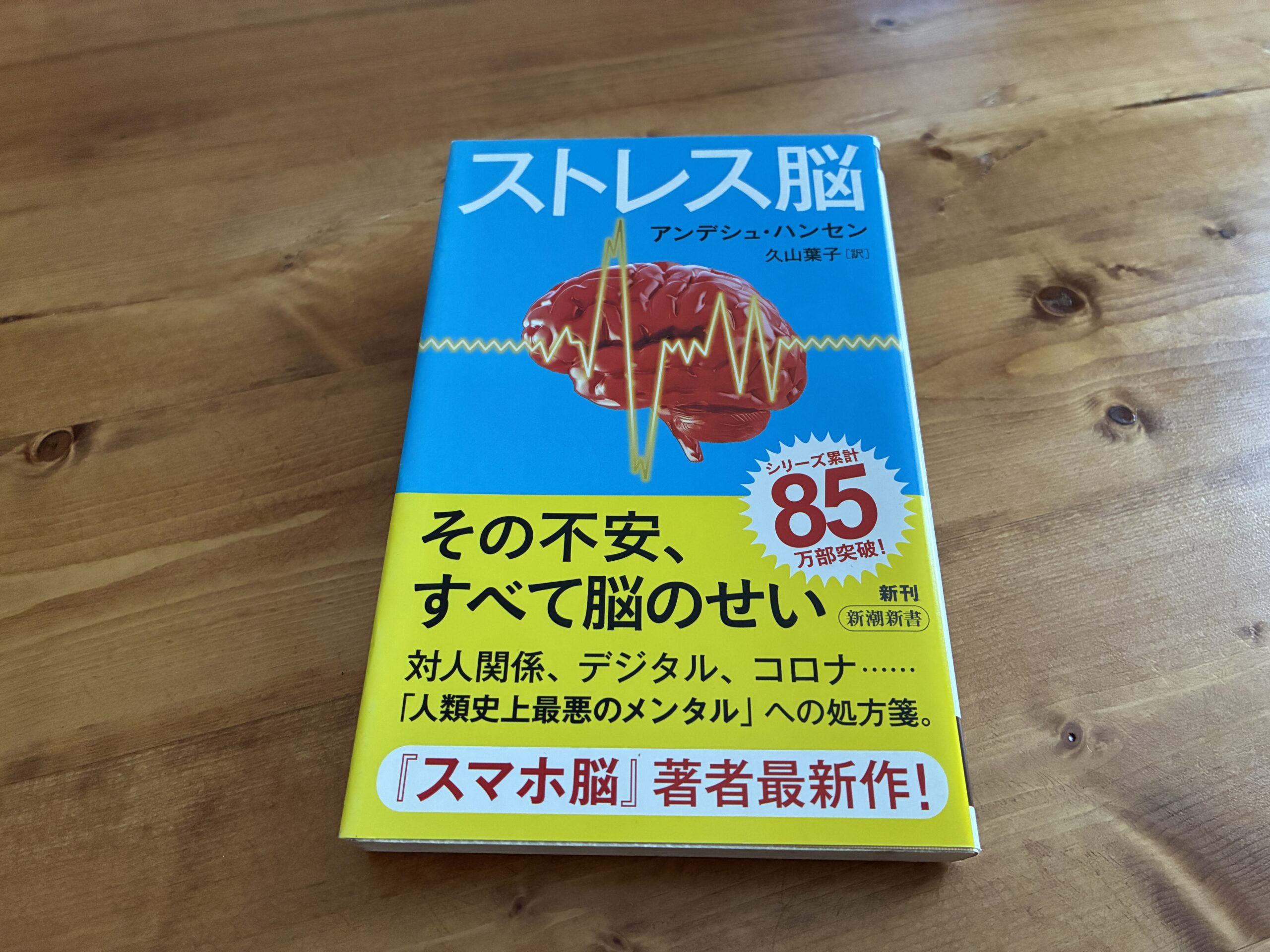

- アンデシュ・ハンセン氏の『ストレス脳』を要約し

- 科学的な根拠からメンタルケアの方法を紹介します。

- すでに読み終えた方のために、併せて読むと効果的な関連書籍も紹介します!

下の目次から好きなところだけ読んでもOK!

不安が正常な反応であるワケ

私自身、夜になると漠然とした不安に飲み込まれて眠れない日々がありました。

そのとき「自分は弱いのだ」と思い込んでいました。

しかし『ストレス脳』を読むことで、不安の正体は「扁桃体」という脳の部位が過剰に働くことで生じると理解しました。

つまり「不安は正常な脳の反応」ということです。

要点をまとめると、

- 不安は意志の弱さではなく脳の仕組み。

- 扁桃体の働きが強いと、不安が膨らむ。

- 不安やストレスを感じるのは、むしろ正常なこと。

不安を感じるのは自分が弱いからじゃない!

私はそう捉えるだけで、少しストレスが減ったよに感じます。

同じように「不安に押しつぶされそう」と感じている人も、ぜひ「ストレス脳」を読んでみてほしいです。

関連書籍:『スタンフォードのストレスを力に変える教科書』(ケリー・マクゴニガル)

孤独でメンタル不調を感じる人に

コロナ禍でリモート生活が続いたとき、私は強い孤独感を抱きました。

気づかぬうちに心が不安定になり、集中力も落ちていったのです。

『ストレス脳』では、孤独は脳にとって「生存の危機」と同じ反応を引き起こし、ストレスホルモンを増大させると説明されています。

要点を整理すると、

- 孤独は心だけでなく脳と体にも影響する。

- ストレスホルモンが増えると疲労や不眠を招く。

- 人とのつながりがメンタルケアの重要な要素。

私自身も、友人と散歩するだけで気持ちが回復することを実感しました。

「良好な人付き合い」は健康や生産性の改善します。

SNSで同じ趣味の人繋がるだけでもOK!

運動でメンタルを鍛え、誰にも振り回されない自分になる。

気分が沈んだとき、外に出て歩くだけで少し気持ちが軽くなる。

そんな経験はありませんか?

私も繰り返し体験し、「体を動かすこと」が精神に直結していると強く感じました。

『ストレス脳』では、運動が脳内物質を調整し、ストレス解消の最も効果的な方法だと解説されています。

要点を整理すると、

- 20〜30分の軽い運動でも効果は十分。

- 運動は脳内のセロトニンやドーパミンを整える。

- 気分転換ではなく「脳のケア」として習慣にできる。

コンビニへ歩いて行く。エスカレーターではなく階段を使う。

こんなことでも効果的!

科学的根拠を知ると、運動は「気分のため」ではなく「脳を守る行動」と意識でき、続けやすくなります。

とはいえ、運動はやっぱり面倒だなぁ… …

そんな人にお勧めなのが「運動脳」

本書を読むだけであなたは今すぐ運動したくてたまらない! という人間に変わります。

目次だけでも目を通してくださいね!

SNSで脳が疲れているあなたに

SNSを眺めているうちに、他人と比べて落ち込んだり、情報に疲れてしまったことはありませんか?

私も何度も経験しました。

『ストレス脳』によると、SNSは「比較による不安」や「過剰な刺激」によって脳を疲弊させます。

人類は狩猟採集時代から大きく変わらない脳を持っており、常時刺激を受ける状況に対応できないのです。

要点を整理すると、

- SNSは脳に過剰なストレスを与える。

- 比較や嫉妬が不安を増幅させる。

- 使用時間を制限することで脳が回復する。

私はSNSの使用時間を減らすようにし、頭の重さが軽くなるのを実感しました。

関連書籍:『デジタル・ミニマリスト』(カル・ニューポート)

生存本能が不安を生む理由とは

大切なプレゼンや試験の前に、過剰な緊張で頭が真っ白になった経験はありませんか?

私も同じで、いつも「自分はプレッシャーに弱い」と責めていました。

しかし『ストレス脳』を読むと、それは「生存本能」が働いている結果だと知りました。

脳は危険を避けるために不安や緊張を増幅させる仕組みを持っています。

現代社会ではその機能が過剰に反応してしまうのです。

要点を整理すると、

- 不安や緊張は脳の正常な仕組み。

- 生存本能が働くことで過剰な反応になる。

- 自分を責めるのではなく「脳の反応」と受け止めることが大切。

この視点を知ることで、私はプレッシャーの場面でも少し冷静になれるようになりました。

まとめ

不安や孤独、SNS疲れ、緊張は「弱さ」ではなく脳の仕組みです。

『ストレス脳』を読むことで、そのメカニズムを理解し、自分を責めずに前を向くことができます。

今すぐ本を手に取り、あなた自身の脳と心を守る一歩を踏み出してください。

すでに「ストレス脳」を読み終えた方はコチラ!

ストレス脳と合わせて読むと効果的な書籍を集めました!

コメント